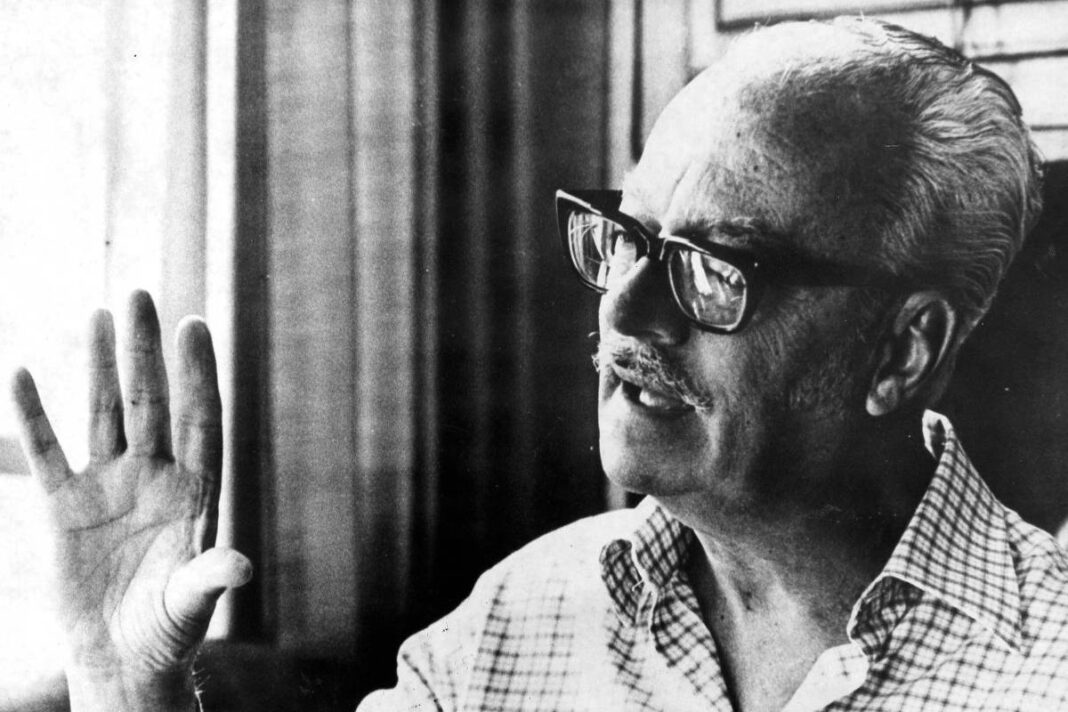

José Carlos Mata Machado jantou na casa de Antonio Callado numa noite em 1973. Era alegre, mas “de repente alguma sombra o fazia interromper uma frase no meio: era o medo de morrer”. Dias depois, morreu. A versão oficial: traíra amigos no Recife, morrera em tiroteio. Callado nunca acreditou.

O escritor contou essa e outras histórias em texto publicado na Folha, em 1995. Eram “recordações dos anos de chumbo”.

Outra memória: Eunice Paiva nadando até a lancha em Búzios, em 1971. Subiu a bordo, cara alegre. Acabara de falar com ministro que garantiu que seu marido, Rubens Paiva, voltaria para casa em dois dias. Dois dias depois, a notícia nos jornais: Rubens fora sequestrado por guerrilheiros. A família nunca mais teve notícias. “A cara de Eunice continuou molhada e salgada. A água é que não era mais do mar.”

Callado lembrou do padre João Bosco Penido Burnier, morto por tiro da polícia ao pedir satisfações sobre prisioneira espancada. “Atiraram no padre errado, deve ter pensado o ministro Falcão.”

E encerrou: “Nossas Forças Armadas preferem varrer tudo para baixo do tapete de chapa blindada que chamam anistia. Que insolência é essa de civil brasileiro pedir explicação a militar?”

Leia a seguir o texto completo, parte da seção 105 Colunas de Grande Repercussão, que relembra crônicas que fizeram história na Folha. A iniciativa integra as comemorações dos 105 anos do jornal, em fevereiro de 2026.

Recordações chegam da casa dos mortos (12/8/1995)

Numa noite de fins de 1973 jantou conosco, aqui no apartamento onde moro até hoje, José Carlos Mata Machado, filho do professor e advogado Edgar da Mata Machado. Poucos dias depois soubemos que José Carlos tinha morrido “em Recife, no meio de um tiroteio”.

Vejo, agora, num livro a sair a seu respeito, de autoria de um jornalista, Samarone Lima, que José Carlos teria morrido no Rio. A impressão que me ficou, que nos ficou em casa, é que ele teria morrido em São Paulo, para onde foi ao sair do jantar. E que a causa da morte teria sido tortura.

Que José Carlos foi diretamente de minha casa para São Paulo é fato fora de qualquer dúvida. Ele não veio nos ver como filho de Edgar, que aliás não era amigo meu, pessoal, mas fraterno amigo de dois amigos meus, pai e filho, Marcio Mello Franco Alves e Marcito Moreira Alves.

Veio como amigo de meus filhos Tessy e Paulo. Uma irmã de José Carlos, recém-casada à época, como minha filha era também, morava num apartamento que fora parte de uma antiga casa de Santa Teresa, e Tessy morava num outro, na mesma casa.

Paulo também conhecia José Carlos, que assim nos procurou como amigo dos jovens da família. Era inteligente, simpático, alegre, mas de repente alguma sombra o fazia interromper uma frase no meio: era o medo de morrer. José Carlos era militante de esquerda e sabia que as forças de segurança, que já haviam liquidado companheiros seus, estavam no seu encalço.

Assim, com uma amiga, foi dar a carona ao hóspede. Mas durante todo o percurso do Leblon à Rodoviária Paulo viu como aumentava o nervosismo de José Carlos. Resolveu, então, fazer a carona completa. Tocou para São Paulo. Só deixou José Carlos exatamente na esquina paulistana em que o amigo lhe disse: “Muito obrigado. Aqui estou seguro”.

Eu, que já estava mais do que inquieto com a longuíssima ausência de Paulo, ouvi a história quando ele reapareceu horas depois e respirei aliviado. A notícia que tivemos, dias mais tarde, foi a história pouco verossímil (em relação ao caráter de José Carlos e ao itinerário que sabíamos que ele havia tomado) de que ele traíra amigos, ia levando seus guardas, em Recife, ao esconderijo em que estavam, e que morrera baleado no tiroteio que se travara entre guardas e “subversivos”.

O que sempre me pareceu é que José Carlos, como temia, tinha sido pego em São Paulo ao chegar e morrido a seguir, sob tortura. Era exatamente o que ele temia. Era o que fazia com que às vezes interrompesse uma frase no meio ao ver diante dos olhos o fim de vida que tão próximo sentia.

Outra recordação que me ficou nítida liga-se a Búzios. Ali fui, num fim-de-semana de 1971, hóspede de Renato Archer. Saíra com ele, Maria, Maurício Roberto e outros amigos para um passeio de lancha. Quando paramos, ao voltar, a uns 100 metros da praia, vimos alguém, uma moça, que nadava firme em nossa direção.

Minutos depois subia a bordo, cara alegre, molhada do mar, Eunice Paiva, mulher do deputado Rubens Paiva, amigo de Renato, amigo meu, de todos nós, um dos homens mais simpáticos e risonhos que já conheci.

Eunice andara preocupada. Rubens fora detido pela Aeronáutica dias antes e nenhuma notícia sua tinha chegado à família. Mas agora Eunice, que fora também presa mas em seguida libertada, podia respirar, tranquila, podia nadar em Búzios, tomar um drinque com os amigos, pois acabara de estar com o ministro da Justiça, ou da Aeronáutica, que lhe havia garantido que Rubens já tinha sido interrogado, passava bem e dentro de uns dois dias estaria de volta a sua casa.

Dois dias depois, isto sim, os jornais recebiam uma notícia tão displicente que se diria que seus inventores não faziam a menor questão que fosse levada a sério: Rubens estaria sendo transferido de prisão, num carro, quando guerrilheiros que tentavam libertá-lo tinham atacado e sequestrado o prisioneiro.

O que correu pelo Rio, logo que se suspeitou de sua morte, é que ele morrera às mãos, ou pelo menos de tortura diretamente comandada pelo brigadeiro João Paulo Penido Burnier, aquele mesmo que queria fazer explodir o gasômetro do Rio para pôr a autoria do crime na conta dos comunistas.

A família Paiva nunca mais teve notícias oficiais de Rubens. Nunca se encontrou a cova onde o terão atirado depois do assassinato. A cara de Eunice continuou molhada e salgada durante muito tempo, tal como naquela manhã de Búzios. A água é que não era mais do mar.

Guardo outra recordação dos anos de chumbo que parece querer redimir da desonra o nome da família Penido Burnier: a do meu primeiro encontro com esse admirável Pedro Casaldáliga, bispo de São Felix do Araguaia.

As forças da repressão, e sobretudo o então ministro Armando Falcão, tudo fizeram para arrancar Casaldáliga da Amazônia, do Brasil, para deportá-lo como tinham conseguido fazer com o padre Francisco Jentel: todos aqueles que, no Brasil, defendiam índio e caboclo contra fazendeiros e empresários viravam indesejáveis.

Mas onde pessoas como Casaldáliga deitam raízes de vida não há quem consiga desarraigá-las depois. A coragem, a energia espiritual de Casaldáliga é da mesma espécie que animava aqueles primeiros missionários de quem Unamuno disse que abriam seu caminho na selva “a cristazos”.

Conheci Casaldáliga na Amazônia em 1976, quando fui assistir ao comovente enterro sertanejo do padre salesiano João Bosco Penido Burnier. O tiro que a Polícia gostaria de ter dado em Casaldáliga tinha matado o padre Burnier.

O padre foi à delegacia pedir satisfações porque ouvira da rua os gritos de uma prisioneira espancada. O soldado respondeu a bala. Atiraram no padre errado, deve ter pensado o ministro Falcão.

Aí ficam estas notas breves, que talvez algum dia virem não sei o quê. O Brasil imita uma porção de bobagens que os americanos fazem. Mas uma bela virtude militar americana nossas Forças Armadas detestam: a coragem com que se miram com dureza e registram, em respeito à verdade, mesmo as atrocidades que hajam cometido.

As nossas preferem varrer tudo para baixo do tapete de chapa blindada que chamam anistia. Seja como for, que insolência é essa de civil brasileiro pedir explicação a militar?